バイクや電動アシスト自転車をはじめとするランドモビリティ事業、モーターボートや船外機、水上バイクなどのマリン事業、さらには、サーフェスマウンターやドローンのロボティクス事業など多軸に、そしてグローバルにビジネスを展開してきたヤマハ発動機。

同社は「感動創業企業」を企業目的とし、「世界の人々に新たな感動と豊かな生活を提供する」ことを目指している。また、新しいことにどんどん挑戦しよう、面白いことをどんどんやろうという企業文化で、人工知能を活用したチャレンジングなプロジェクトにも挑戦してきたという。

2018年に設立された「デジタル戦略部」も、そのひとつだ。デジタル戦略部では、データ分析によるスマートオペレーション、コネクテッド製品の展開、デジタルマーケティングという3つの柱を中核に据えて、データを活用することで、ビジネスのトップラインをさらに成長させ、ボトムラインの課題を改善することを目的に活動。2018年5月には、本社から地理的にも離れて新しいビジネス文化のもとで自由かつ迅速に活動していくことを目的に新横浜にYamaha Motor Advanced Technology Center(YMAT)を設立し、デジタル戦略部の拠点としている。2020年にDX専門組織の設置や人材活用、業務システムの刷新といった取り組みが評価されて経済産業省と東京証券取引所が選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄」に初めて選出された。

長い歴史と伝統を持つ企業では、既存のシステムやプロセスを大きく変えることに非常に大きな労力が必要とされる。しかし、グローバルなビジネスを長年推進してきた同社はなぜ、既存の仕組みを変革するデジタルトランスフォーメーションの実行に動いたのか。そこにはどのような目的意識や社内の動きがあったのか。ヤマハ発動機株式会社 IT本部デジタル戦略部 グループリーダーの大西圭一氏が「ヤマハ発動機のDXストーリー~CDPの導入から現在まで~」と題した講演のなかで紹介した。

大西 圭一 氏

ヤマハ発動機株式会社 / IT本部デジタル戦略部 グループリーダー

2008年ヤマハ発動機入社後、二輪車事業において東南アジアを中心として海外工場の生産企画と製造技術業務に従事。海外MBA留学を経て、CVC業務、およびIoT関連の新事業開発を推進。現在は全社のDX推進を担うデジタル戦略部にて、デジタルマーケティングの戦略立案と実行を国内外で進めるチームと、データ分析CoEチームのマネジメントに従事している。

DXの目的はビジネスの成長 手段が目的化してはならない

まず大西氏は、これまでヤマハ発動機がどのような方向性のもとDXを推進してきたのかについて解説した。大西氏は、「ヤマハ発動機はDXに取り組む目的はなにかを重視して考えてきた」と強調。テクノロジーや手段にばかり目を向けて目的を不明瞭にするのではなく、ビジネスの成長を最大の目的に掲げてDXを推進してきたという。「DXは過度な期待と失望を起こしやすい。アジャイルに何でもできてしまうことから、手段が先行しやすい。ビジネスファーストでDXを推進していくことが非常に重要だ」(大西氏)。

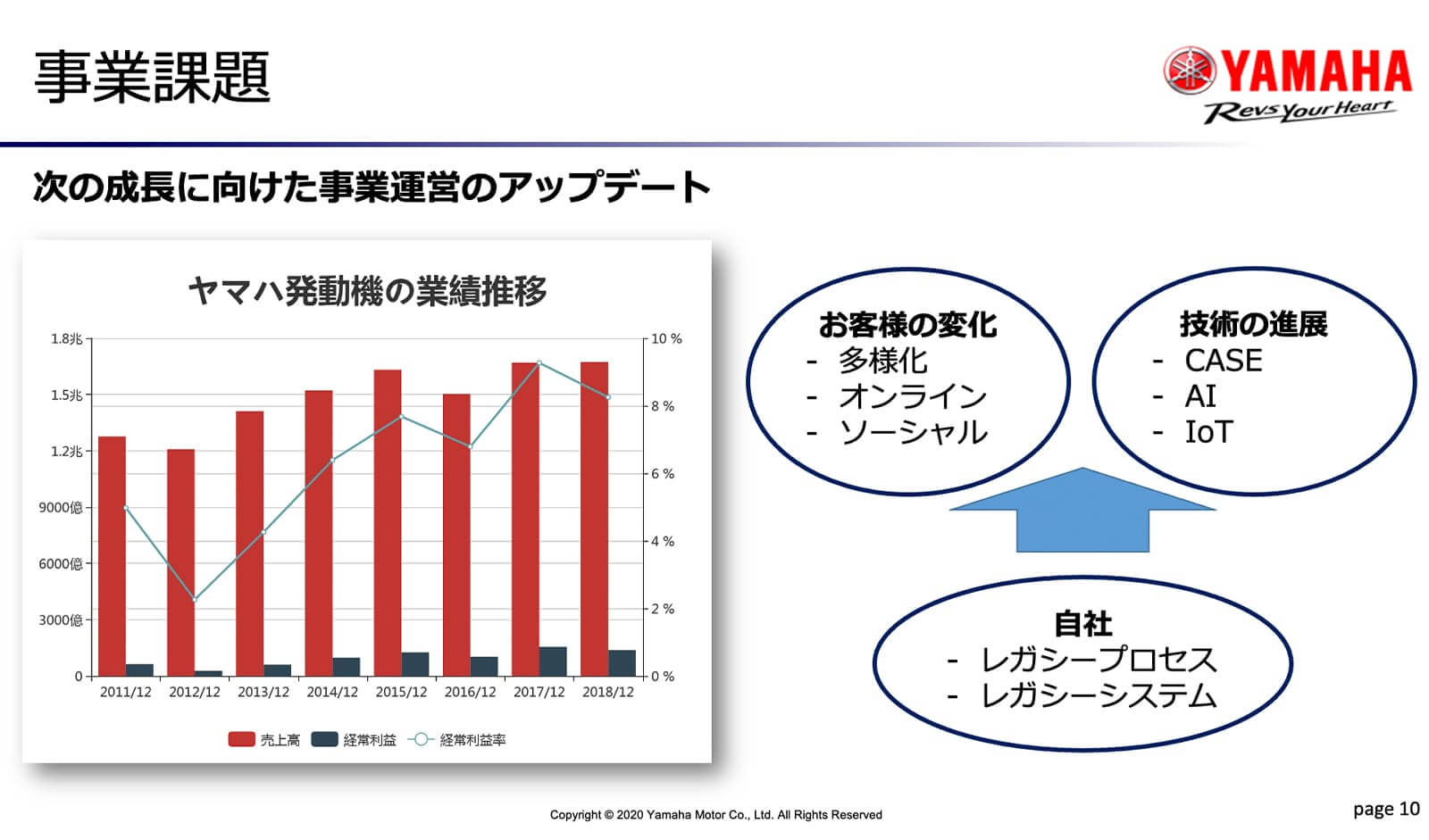

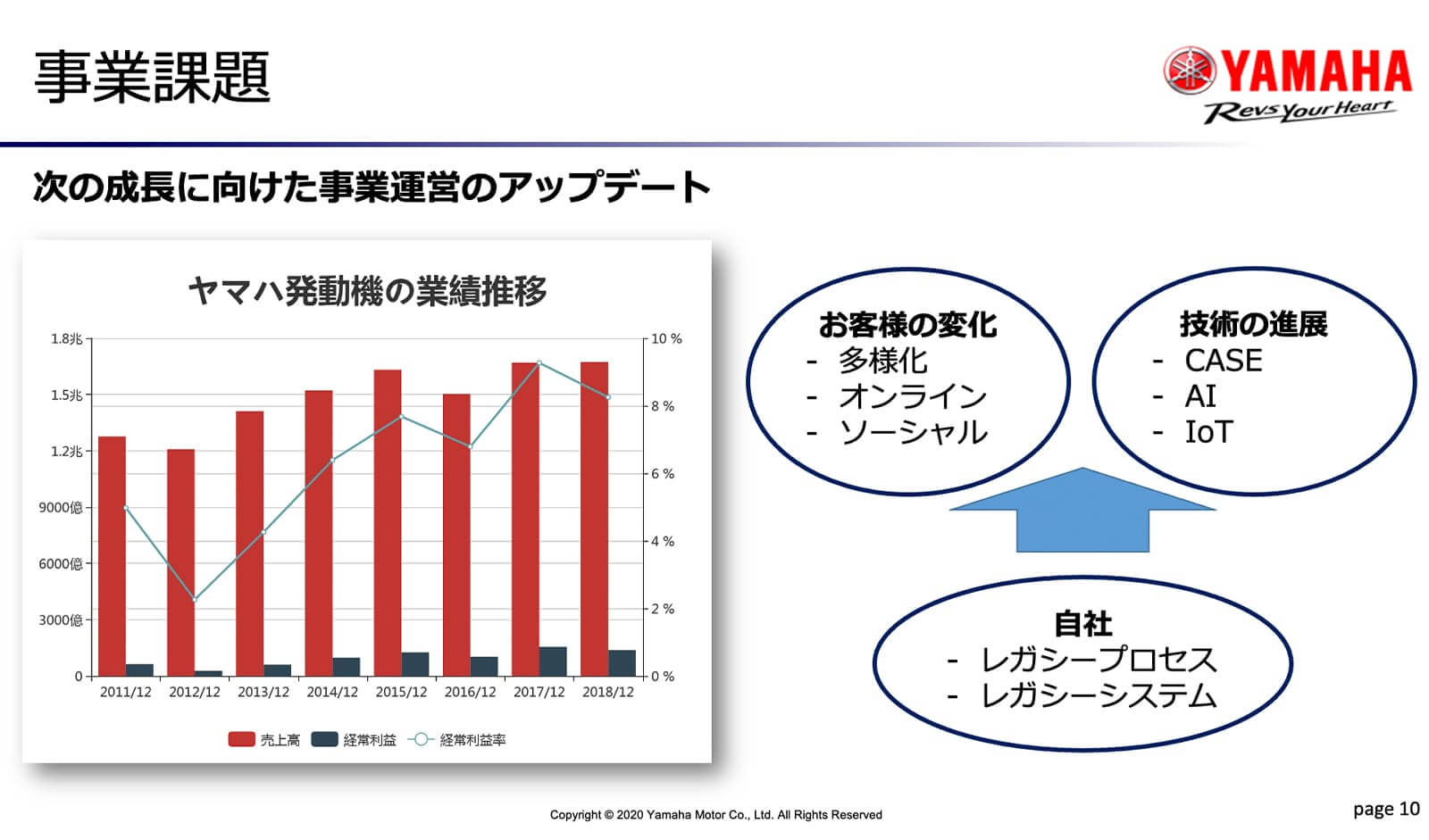

では、DX前夜のヤマハ発動機にはどのようなビジネス上の課題があったのか。それを一言で表現すると、レガシーなビジネスプロセス、レガシーなシステムを運用してきたヤマハ発動機の現状を、顧客のニーズやタッチポイント、そして世の中の技術進化に合わせて最適化していくというものだ。「近年の企業業績を見ると堅調に推移しているものの成長率は鈍化しているのが現状。次の成長に向けた事業運営のアップデートがDXの大きな目的だ」と大西氏は振り返る。

もちろん、DXだけで現状を打開できるというものではない。しかし、世の中のデジタル化が進み顧客が変化しているなか、そしてデジタル技術の進化が著しいなか、こうした変化に対応できていないシステムやビジネスプロセスをアップデートしなければ中長期的な成長を維持・加速できないという課題意識に立ったのだ。

経営戦略として、DXを考えていく

では、具体的にどのようにアップデートを考えていったのか。

ここから先は、PLAZMA会員のみ、お読みいただけます。

バイクや電動アシスト自転車をはじめとするランドモビリティ事業、モーターボートや船外機、水上バイクなどのマリン事業、さらには、サーフェスマウンターやドローンのロボティクス事業など多軸に、そしてグローバルにビジネスを展開してきたヤマハ発動機。

同社は「感動創業企業」を企業目的とし、「世界の人々に新たな感動と豊かな生活を提供する」ことを目指している。また、新しいことにどんどん挑戦しよう、面白いことをどんどんやろうという企業文化で、人工知能を活用したチャレンジングなプロジェクトにも挑戦してきたという。

2018年に設立された「デジタル戦略部」も、そのひとつだ。デジタル戦略部では、データ分析によるスマートオペレーション、コネクテッド製品の展開、デジタルマーケティングという3つの柱を中核に据えて、データを活用することで、ビジネスのトップラインをさらに成長させ、ボトムラインの課題を改善することを目的に活動。2018年5月には、本社から地理的にも離れて新しいビジネス文化のもとで自由かつ迅速に活動していくことを目的に新横浜にYamaha Motor Advanced Technology Center(YMAT)を設立し、デジタル戦略部の拠点としている。2020年にDX専門組織の設置や人材活用、業務システムの刷新といった取り組みが評価されて経済産業省と東京証券取引所が選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄」に初めて選出された。

長い歴史と伝統を持つ企業では、既存のシステムやプロセスを大きく変えることに非常に大きな労力が必要とされる。しかし、グローバルなビジネスを長年推進してきた同社はなぜ、既存の仕組みを変革するデジタルトランスフォーメーションの実行に動いたのか。そこにはどのような目的意識や社内の動きがあったのか。ヤマハ発動機株式会社 IT本部デジタル戦略部 グループリーダーの大西圭一氏が「ヤマハ発動機のDXストーリー~CDPの導入から現在まで~」と題した講演のなかで紹介した。

大西 圭一 氏

ヤマハ発動機株式会社 / IT本部デジタル戦略部 グループリーダー

2008年ヤマハ発動機入社後、二輪車事業において東南アジアを中心として海外工場の生産企画と製造技術業務に従事。海外MBA留学を経て、CVC業務、およびIoT関連の新事業開発を推進。現在は全社のDX推進を担うデジタル戦略部にて、デジタルマーケティングの戦略立案と実行を国内外で進めるチームと、データ分析CoEチームのマネジメントに従事している。

DXの目的はビジネスの成長 手段が目的化してはならない

まず大西氏は、これまでヤマハ発動機がどのような方向性のもとDXを推進してきたのかについて解説した。大西氏は、「ヤマハ発動機はDXに取り組む目的はなにかを重視して考えてきた」と強調。テクノロジーや手段にばかり目を向けて目的を不明瞭にするのではなく、ビジネスの成長を最大の目的に掲げてDXを推進してきたという。「DXは過度な期待と失望を起こしやすい。アジャイルに何でもできてしまうことから、手段が先行しやすい。ビジネスファーストでDXを推進していくことが非常に重要だ」(大西氏)。

では、DX前夜のヤマハ発動機にはどのようなビジネス上の課題があったのか。それを一言で表現すると、レガシーなビジネスプロセス、レガシーなシステムを運用してきたヤマハ発動機の現状を、顧客のニーズやタッチポイント、そして世の中の技術進化に合わせて最適化していくというものだ。「近年の企業業績を見ると堅調に推移しているものの成長率は鈍化しているのが現状。次の成長に向けた事業運営のアップデートがDXの大きな目的だ」と大西氏は振り返る。

もちろん、DXだけで現状を打開できるというものではない。しかし、世の中のデジタル化が進み顧客が変化しているなか、そしてデジタル技術の進化が著しいなか、こうした変化に対応できていないシステムやビジネスプロセスをアップデートしなければ中長期的な成長を維持・加速できないという課題意識に立ったのだ。

経営戦略として、DXを考えていく

では、具体的にどのようにアップデートを考えていったのか。

重要なのは、DXを単なるマーケティング戦略ではなく、全社的な経営戦略としてとらえ、経営層もその意識をもってDXを考えているという点だ。大西氏は「10年先を見据えて予知型経営、課題解決型経営を実現できる競争力のある経営システムを作ること」「既存事業のアセットをデジタルで強化すること」「5000万人の顧客とより深く繋がり、未来に向けて新たなビジネスを共創すること」というDXを推進するにあたっての3つの経営戦略を提示した。「DXは『手段』を超えて『(経営の)前提』として考えていくべきものだ」(大西氏)。

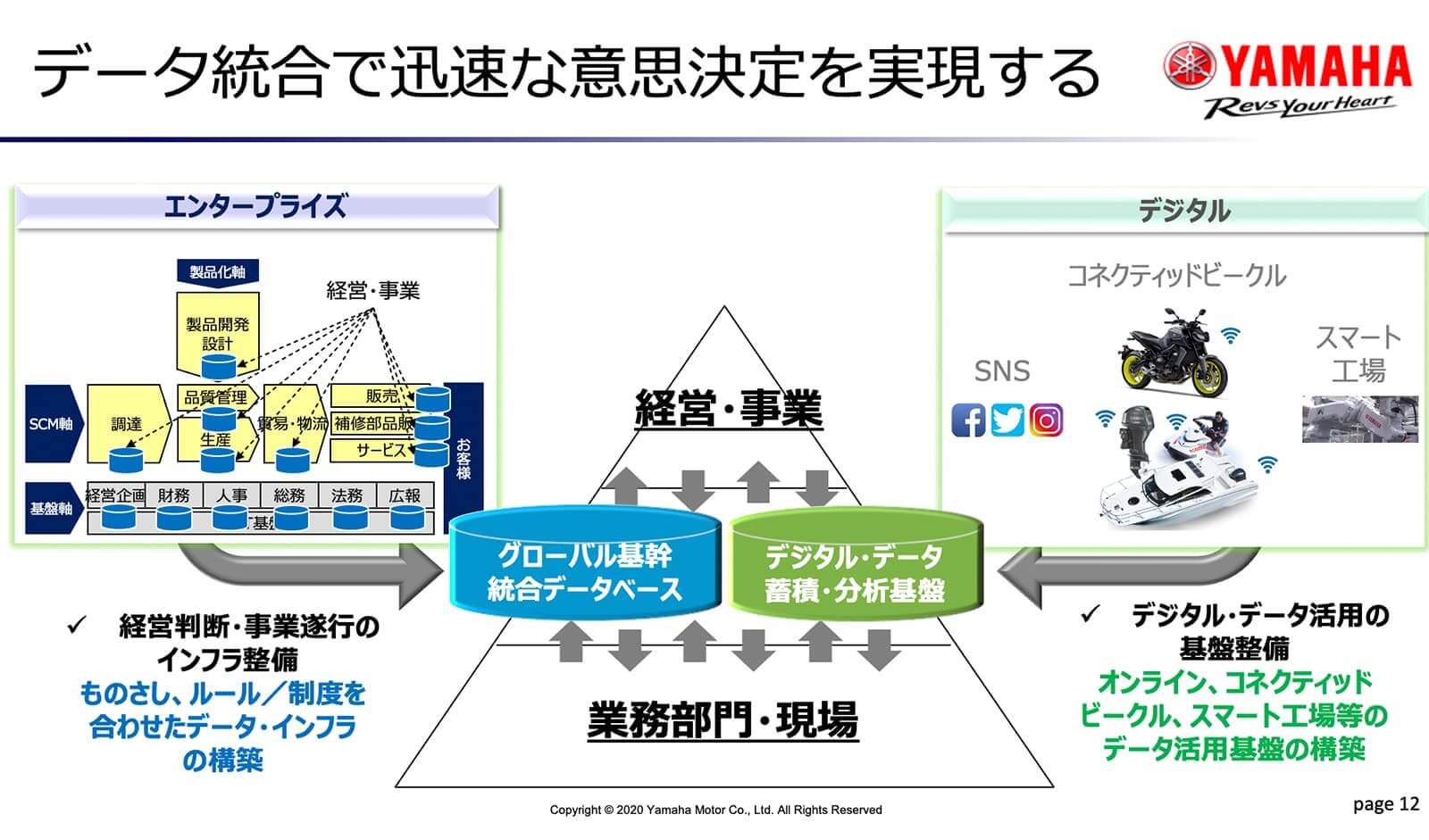

こうした経営戦略としてのDXを実現するための方法として重要なのが、社内のデータの統合・一元管理による意思決定の高速化だ。

大西氏によると、ヤマハ発動機では調達から生産、貿易・物流、販売・サービスに至るまでの業務プロセスやバックオフィス業務などが生み出す「エンタープライズ系データ(システム・オブ・レコード)」と、オンラインにおける顧客コミュニケーション、コネクテッドビークル、スマート工場などが生み出す「デジタルデータ」に大きく分類。特に、近年急速に増えているデジタルデータはしっかり統合・活用できる基盤の構築ができていなかったため、「これを利活用できるデータ基盤をしっかりと構築し、経営や業務の現場で活用できる環境を整えることが重要だと考えた」と大西氏は振り返っている。

「ヤマハ発動機にとって、データとは私たちの強みである社員の情熱や想い、自由闊達な社風、そしてブランド力をさらに引き立てる道具だと考えている。情熱や想いといった主観、創造力、意志を持つ人材がビジネスを成長させていく上で重要なエンジンになると考えているが、それだけでは支えきれない。データが提供してくれる客観性、再現性、合理性が組み合わさることで、私たちの強みがより強化されるのではないか」(大西氏)。

マーケティングプロセスを「体験」を軸に一気通貫する

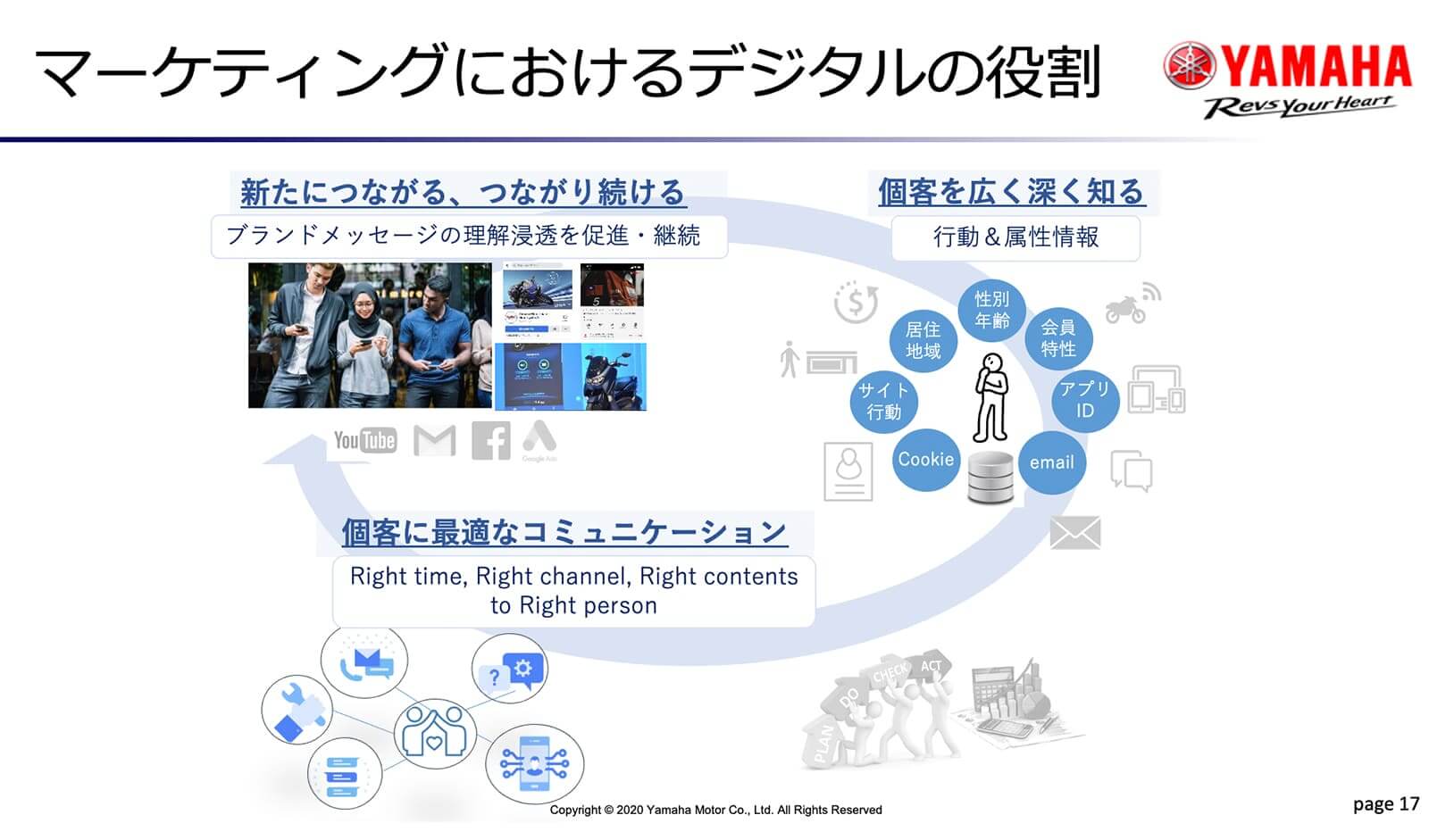

では、経営戦略として取り組むヤマハ発動機のDXを、営業・マーケティングのシーンにフォーカスしてみよう。大西氏によると、営業・マーケティングの現場では、顧客の意思決定プロセス(カスタマージャーニー)が十分に理解できていない点や、製品は主に販売店(ディーラー)を通じてのビジネスになるためTVCMなどのマスコミュニケーションが中心となり、顧客と直接コミュニケーションできていない点、そしてそもそもデータドリブンなマーケティング手法や組織機能が確立していないといった課題があったのだという。

「マーケティングにおけるデジタルの役割は、新たに顧客と繋がり、繋がり続けることでAlways Onのコミュニケーションを生み出すこと、そのコミュニケーションを通じて顧客ひとりひとりを広く深く知ること、そして顧客理解に基づき最適化されたコミュニケーションをOne to Oneで提供すること。この循環を生み出していくことだと考えた」(大西氏)。

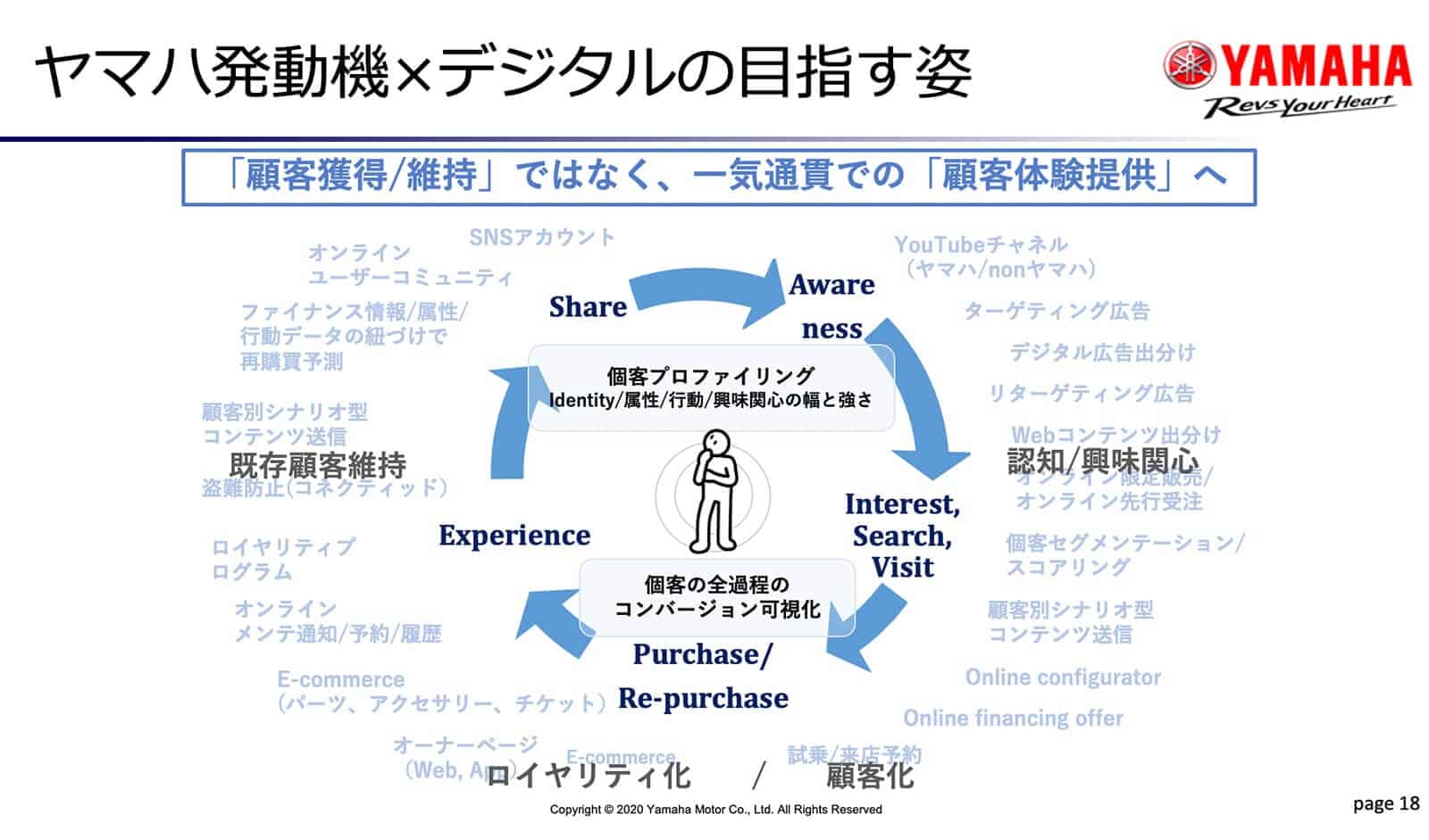

そして、こうしたデジタル化されたコミュニケーションが目指すものは、決して顧客獲得や顧客との関係維持に留まるものではないという。認知の獲得、興味関心の増幅、顧客化・ロイヤルカスタマー化、そして既存顧客との関係性維持というプロセスを一気通貫する「顧客体験」を提供することだと、大西氏はまとめた。

「認知、興味関心、来店・購買、経験、共有という一連の流れのなかで顧客ひとりひとりにあった体験を提供することで、ヤマハ発動機のことをもっと好きになってもらったり、再びヤマハ発動機の製品を購入してもらいたい。その体験を生み出すためには、顧客のプロファイリングが重要な役割を果たすと考えた」(大西氏)

なぜCDPなのか?なぜトレジャーデータを選んだのか?

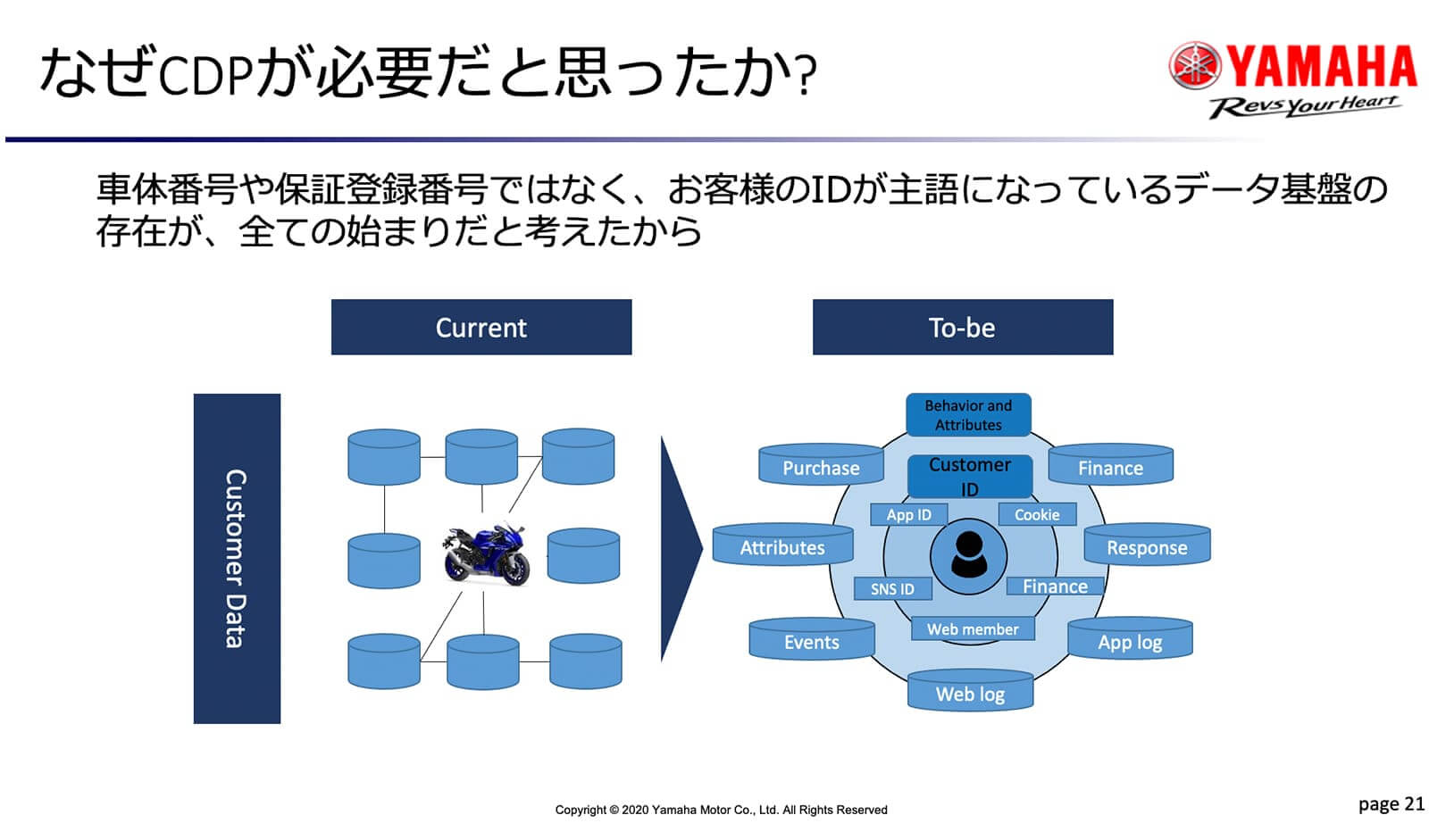

このような背景から、同社では2018年7月にトレジャーデータの顧客データ基盤「Treasure Data CDP」を導入している。ではなぜ、DXを推進する上でCDPを必要としたのか。大西氏は「車体番号や登録番号(など製品の軸にしたデータ)を主語にしたデータではなく、顧客IDが主語になっているデータ基盤が存在していなかった」と振り返る。社内に散在するデータを、主語を顧客IDにしたものに切り替えていくことからデータ基盤の構築を行い、社内のマインドセットを変えていくことを始めたのだ。

「Treasure Data CDPを導入した背景には、オンラインでの顧客行動の理解、様々なデータソースからのデータ統合、多彩なデータインターフェイス、様々なツールと連携できる中立でオープンなテクノロジーであること、スピーディーな導入ができることなどが挙げられる」(大西氏)。

現在では、社内でコアとなる統合顧客データ基盤として位置づけ、様々な外部ツールを活用しながらプロジェクトドリブンでシステム連携、データ連携を拡充しているという。

Treasure Data CDPを活用して見えた、カスタマージャーニーの全体像

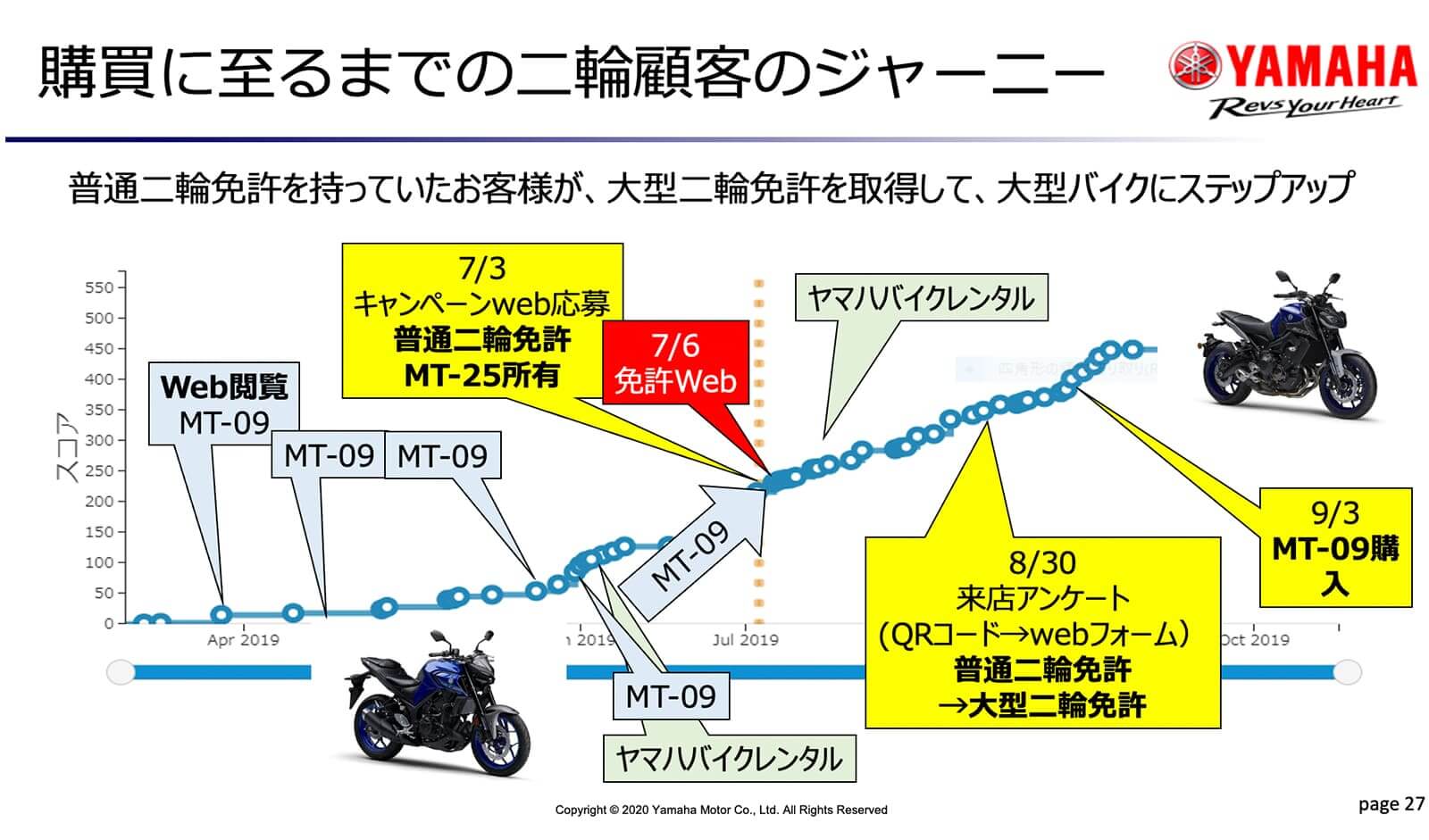

では同社ではTreasure Data CDPをどのように活用してきたのか。大西氏がまず挙げたのは、Web閲覧ログからの顧客理解だ。Treasure Data CDPを通じて個々の顧客行動を可視化することによって、興味関心の高い顧客を発見し、最適な顧客体験を提供する仕組みを整備していった。

オンラインでの行動理解が可能になったところで、次のステップはオンライン、オフラインを統合した顧客行動の理解だ。オートバイなどの商品は、カスタマージャーニーの中で顧客がオンライン(Web閲覧)とオフライン(来店・試乗など)を頻繁に行き来する。その行き来でカスタマージャーニーの分断が起きないように、来店予約をウェブでできるようにしたり、会員制サービスの拡充などに取り組んだ。

こうした施策を展開することで、Webでの購入検討開始から来店・試乗・サービス利用などを経て購入に至るまでのすべてのカスタマージャーニーを可視化。様々な気付きを得ることができたという。「ここから、購入後の行動も繋いでいくことで、顧客との関係全体がつながり、様々な発見を生み出していく」(大西氏)。

なお、こうしたカスタマージャーニーの把握により広告効果も最終購買までトラッキングできるようになり、ROIを最大化できるよう予算配分を調整したことにより、施策によってはROIが30%から100%も改善した。また、Webコンテンツのパーソナライズ化にも取り組んでおり、Treasure Data CDPを活用することでカスタマージャーニーの理解からコンテンツの最適化までを一気通貫で取り組んでいる。

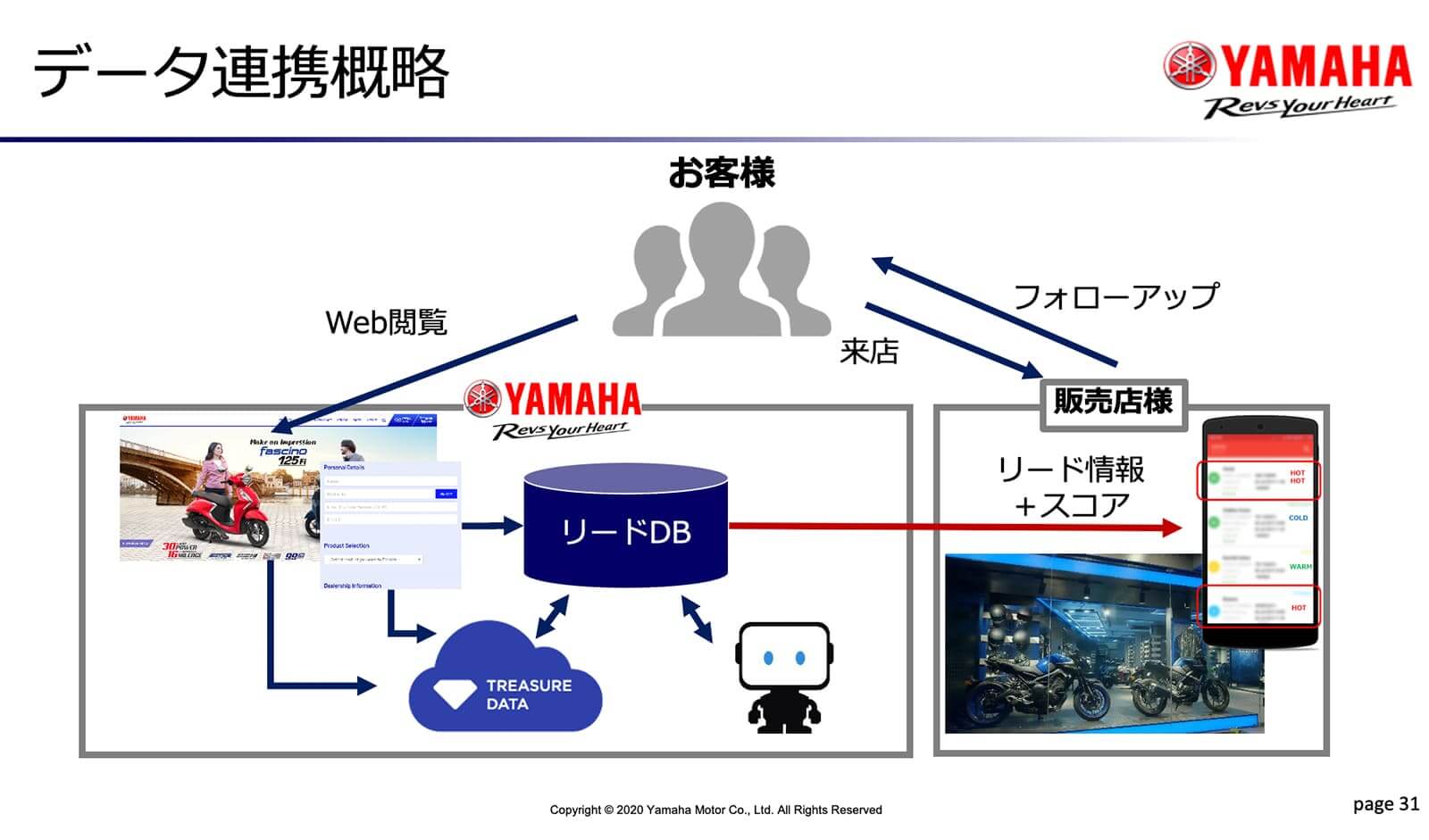

なお、海外では見込み顧客が販売店の来店予約を行った際に、過去の行動履歴などから見込み顧客をスコアリングし、有力な見込み顧客がわかりようにプラットフォームを構築した。実際、非常に有望な見込み顧客のコンバージョンは、興味関心度の低い顧客に比べて2倍も高いという。

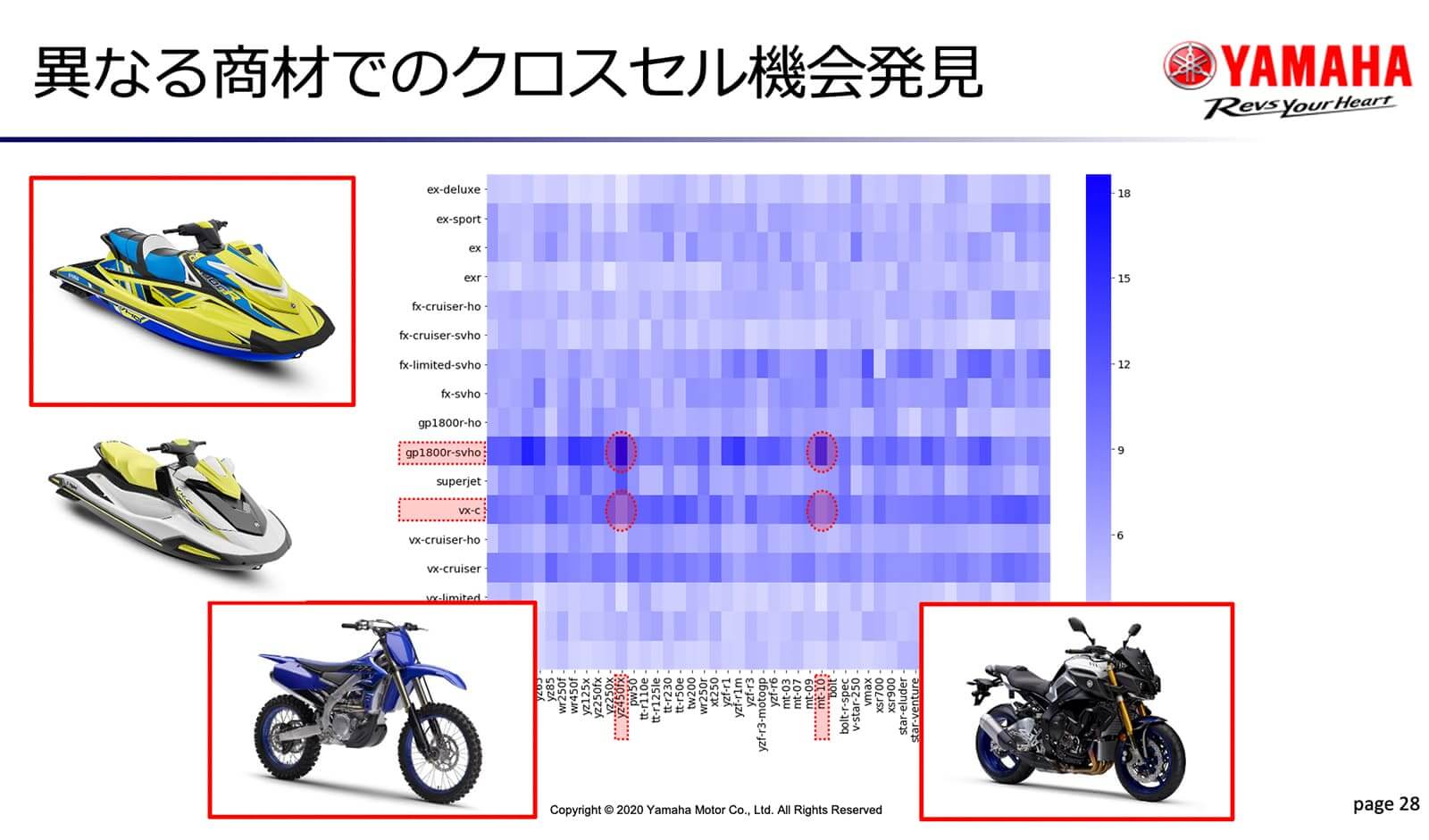

異なる商材カテゴリーでクロスセルを実現する

Treasure Data CDPを活用して実現したもうひとつの成果が、商材の壁を越えたクロスセルだ。ヤマハ発動機では非常に幅広いジャンルの製品を販売しているが、これまでは商材に紐づく顧客管理しかしていなかったため、異なるカテゴリーの製品との接触機会を創出することが非常に難しい状況にあった。しかし、顧客IDを軸にした顧客行動の把握により「ヤマハのどのような製品に興味があるのか」を、カテゴリーを横断して把握できるようになったのだ。

DXから学び、データ活用は新たなステップへ

大西氏は、これらのDX事例を通じて、多様性に富んだチームの重要性、チームのトップ・ミドル・ボトムの近さと連帯、経営層や事業部門にスポンサーになってもらうことの必要性、アジャイルに行動して失敗から学ぶこと、世の中にあるDXのベストプラクティスを活用したスピーディーな展開など様々なことを学んだという。

今後は、様々な施策を打ち出す「攻め」だけでなくデータマネジメントといった「守り」のデータ活用の推進、課題解決だけでなく全社的にどのようにデータを活用していくかというグランドデザインの推進、そしてデータドリブンを社内の共通言語化し、データを活用したマーケティング活動を社内の誰でも実現できる環境を作ることを推進していきたいとまとめた。

▼あわせて読みたい、おすすめ記事